東京医科歯科大学・難治疾患研究所・幹細胞医学分野の松村寛行助教、毛利泰彰特任助教、西村栄美教授らの研究グループは、

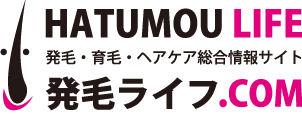

加齢に伴う薄毛や脱毛の原因が、17型コラーゲンの減少によって幹細胞が老化して維持できなくなりフケ・垢とともに皮膚表面から脱落していくことによるもので、

その結果、毛を生やす小器官(毛包)が段階的にミニチュア化(矮小化)するため薄毛・脱毛がひきおこされることをつきとめました。

この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は2016年2月5日号の国際科学誌Science(サイエンス)にて発表されました。

発表された研究成果とは

■ 加齢による薄毛・脱毛の仕組みを明らかにしました。

■ 歳をとることで毛包幹細胞においてDNAのダメージが蓄積してくると、幹細胞維持に必要な蛋白質の分解がひきおこされ、毛包幹細胞が表皮角化細胞へと分化しながら皮膚表面へと移動して落屑していくため、毛包が小さくなり消失することをはじめて示しました。

■ 幹細胞を中心とした組織・老化プログラムが存在することを示しました。

■ 加齢に伴う脱毛症のほか、加齢関連疾患の病態解明と新規治療法開発への応用が期待できます。

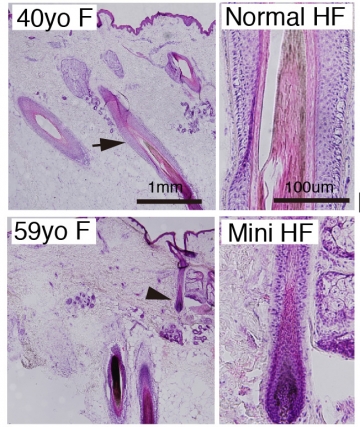

※テレビ番組でも特集されたようです。⇒ テレビ朝日ニュース記事

研究の概要

以下、東京医科歯科大学のプレスリリースより抜粋

本研究チームは加齢による薄毛脱毛のしくみを明らかにするために、毛の再生に重要な細胞を供給している毛包幹細胞の運命追跡を行いました。

その結果、毛包幹細胞は毛周期ごとに分裂しますが、加齢に伴って自己複製しなくなり、

毛をつくる細胞を生み出す代わりに、表皮の角化細胞へと運命をかえたのち、皮膚表面から落屑する(フケ・垢として脱落していく)ことがわかりました。これによって毛包幹細胞プールとそのニッチが段階的に縮小し、毛包自体が矮小化(ミニチュア化)するため、生えてくる毛が細くなって失われていくことが明らかになりました。

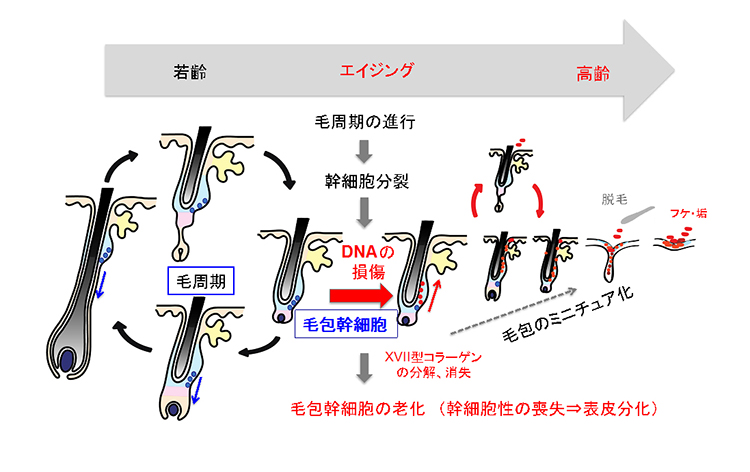

毛包のミニチュア化は、男性型脱毛症に特徴的な変化であると考えられてきましたが、生理的な加齢変化として進行することが分かりました。

毛周期ごとに毛包幹細胞が分裂して自己複製すると同時に毛になる細胞を供給しますが、その際に生じたDNAの傷を修復するための反応が加齢に伴って遷延する細胞が現れます。

このような毛包幹細胞においては、毛包幹細胞の維持において重要な分子であるXVII型コラーゲンが分解され、

これによって毛包幹細胞が幹細胞性を失って表皮角化細胞へと分化するよう運命づけられることをマウスで見出し、ヒトの頭皮の毛包においても同様の現象を確認しました。

さらに、マウスの毛包幹細胞においてXVII型コラーゲンの枯渇を抑制すると、一連のダイナミックな加齢変化を抑制できることが分かりました。

以上のことから、組織・臓器に“幹細胞を中心とした老化プログラム”が存在することをはじめて明らかにし、またその制御によって様々な加齢関連疾患の予防や治療へと役立つことが示唆されました。

あまりイメージが湧かないかもしれませんので簡単に例えますと、

17型コラーゲンという燃料によって毛をつくる機械(毛包幹細胞)があるとします。その機械の燃料がすくなくなった(老化した)ために動きが鈍くなり、最後の力をふりしぼり毛をつくった(角化)のですが、二度と電源が入ることはありませんでした(皮膚から脱落)。

といった感じです。

暗い例え話になってしまいましたが、原因が分かったということは非常に明るい話題であることに間違いありません。肝心なのは燃料を減らさないということです。

17型コラーゲン とは

コラーゲンとは、タンパク質の一種でとても弾力性があります。

働きとしては、肌のハリを整えたり関節の動きをスムーズにしたり、血管もしなやかにしてくれます。

しかしひとくちにコラーゲンといっても、その種類は「19」もあることをご存知でしょうか?

コラーゲンを多く含んだ食品やサプリなどを直接摂取したり、美容液に配合し塗り込むことで「お肌プルプル」なんていう宣伝をよく耳にしますが

吸収できる可能性があると言われている(諸説ありますが)コラーゲンは、その中でほんの数種類だけ。

一応コラーゲンを効率良く吸収する方法として分子量(大きさ)を極めて小さくした「低分子コラーゲン」というものがありますが、それも吸収されているかは眉唾なようです。

17型においては特に経口摂取による吸収性が否定されており、人工的につくりだすことも難しい未知のコラーゲンといえますが

西村教授は「5年から10年の間に治療薬ができれば」とも話しており、今までの薄毛治療とは全く別アプローチの内容に期待が膨らみます。